Mar. 12th p.m. 16:35 @ Mink on West Hastings st.

コーヒーカップの気球が行き着く先は、ほんとうの自分に出逢える“空 Ku:”のせかい。

今日もまた、バンクーバーのどこかのKu:Cafeで、誰かが小さな旅に出ます

恋人が消えて一年が経とうとしている。出逢ってから、体の一部のようにくっついていたから、片腕をもぎ取られたみたいに痛かった。血が流れていないのが、嘘みたいだ。今ではその痛みが、失った部分にすっぽりと入り込んで、わたし自身になってしまった。心臓が干からびるほど泣いたのに、まだ生きている。息をしている。

「名前の中にSmile がある」。そう教えてくれたのはZoeyだ。Sumile。そう呼ばれるたび、奇跡みたいに、わたしの中にいる小さなわたしが微笑んだ。Zoey と出逢って、生まれて初めて誰かと言葉を通じ合えた。それが違う国の言葉であっても同じことだ。わたしたちはいつでも、世界を同じ視線で見ていた。同じ触覚で感じていた。すべてのいのちが醸す光、そのまん中にある美しい色。誰とも共有できなかった物語のすべて。母親の胎内で眠る双子のように、この世界が映し出す夢を見ていた。そう、ぜんぶは夢だったのかもしれない。だとしたら目醒めることのないまま、Zoey がいた瞬間に溶けてしまいたい。細胞の一粒一粒までひとつになったら、凍らせて誰にも見つからないように、地中深くに埋めてしまいたい。

原田章生: 愛知在住、絵描き/音楽家。 http://homepage3.nifty.com/harada-akio/

五月は憂鬱だ。今日みたいに緑の濃い晴れの日は特別に。シフトを終えて、通りを歩く。花を落とした木々が鬱蒼と葉を茂らせ、新しい生命を晒している。無神経に降り注ぐ光を振り払いたくなる。雨や曇りがちょうどいい。心が自由に眠っていられる気がするから。こうして半分死んでいたって、体は変わらずに日常を繰り返している。本当の自分はずっと眠っている。自分のふりをした殻を着て、時々、覗き穴から世界を覗く。そしてまた眠る。亡霊みたいに。そう、ここも一緒に歩いた。真面目な話をしていたのに、チョコレートショップの看板を見つけたZoey が、「Sumile! 見て、フルーツパフェ、おいしそう!」、キラキラした目で言うから、なにを神妙に悩んでいたのかすっかり忘れてしまった。結局、その店に二人で来ることはなかった。甘いものが何より好きだったあの子。Mink。吸い込まれるように、ドアを開けた。

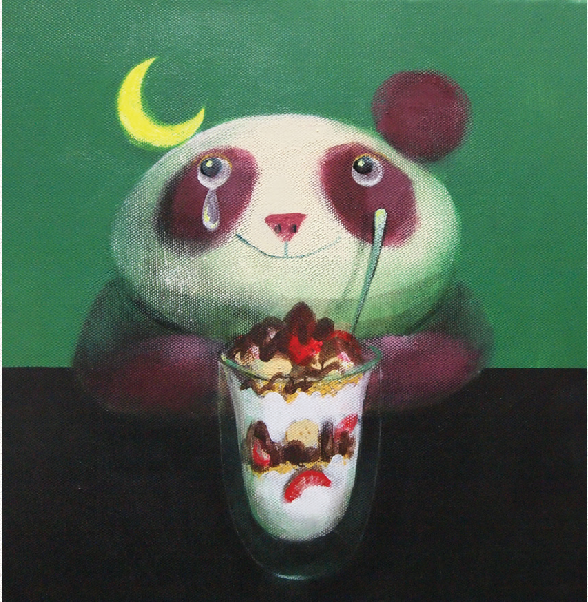

テラスと店内はほぼ満席で、人々はそれぞれに、チョコレートフォンデュを楽しんだり、ショーケースの中のボンボンを真剣に選んだりしている。あの日Zoey の気を引いたフルーツパフェをオーダーし、窓際のカウンター席に座った。ガラス越しでさえ、緑は眩しすぎた。通りを歩く人々はもうすっかり夏服で、長くて暗いこの街の冬のことなんて忘れ去ってしまったようだ。わたしの中の季節はいつ変わるのだろう。スプーンをずぶずぶと沈ませると、曖昧になったチョコレートとヨーグルトの層の間で、フルーツたちが踊る。すくって、口に運ぶ。

「Sumile、パフェの意味って知ってる?」、いつかZoey が教えてくれた。「フランス語で”parfair “、”完全な“っていう意味なんだよ」、そう言って、あれはどこのパフェだったんだろう、「ぜんぶの素敵なものが、このグラスの中に入ってる。確かにこんなに完璧なスイーツはないよね」、大切そうに生クリームをすくいながら笑っていた。口の中で、ヨーグルトのやわらかな酸味と、チョコレートソースが絡み合う。

砕かれたグラノラのほのかな塩味。思考は同じ場所で横たわっていても、肉体は侵入してくるものを、ただ感じている。王冠のように君臨するイチゴ、舌を甘やかすバナナ。チョコレート、チョコレート、そして、チョコレート。

「宝箱みたいに、なにが入ってるかわからない。だから空っぽになるまで、夢中で愛し合うんだ」。それは、パフェのことだったのか、わたしたちのことだったのか。Zoey は行ってしまった。

言葉や、肌や、網膜に宿るすべての記憶はやがて薄れていくだろう。でも、その温度は、一度ひとつになったら二度と消えない。今わたしの中に流れている、完璧な甘さと同じように。

外は相変わらず晴れていて、街路樹の濃い緑の隙間に、生まれたばかりの新芽が茂っている。始まりも終わりもない。ひとつのいのちとして、ただ続いていく。グラスを空にすると、店を出た。どこに行ったんだろう、わたしの愛しい馬鹿は。どうしたって五月の光は眩しすぎて、涙が頬をつたった。いいのだ、もうしばらくこのままで。泣いたまま走っていたら、風が吹いて、そのうち乾くだろう。そんな日々でさえ、いつか骨に還った時、完璧なまでに甘い、美味しい記憶として、慈しむ日がくるのだろう。それまではやってくるすべてを、生きて息をしているこの肉体で、宝物みたいに味わおう。そう思ったら、わたしの中の小さなわたしが微笑んだ。